Spurensuche: Der Paraklet früher und heute

Überlegungen zur Topographie und Architektur des ehemaligen Paraklet-Klosters bei Nogent-sur-Seine, © Dr. Werner Robl, März 2000, Überarbeitung September 2001

|

Ach, wie die von Hirten verlassene Herde hat man sie vertrieben vom heiligen Hort. Ich lausche vergebens, die hohen Gewölbe hallen nicht mehr vom Gesang trauriger Choräle. Alles schweigt. Da höre ich den donnernden Hieb der gottlosen Hacke, die im geschändeten Schiff die frommen Bilder der heiligen Väter zerschlägt. Ich höre die emsigen Schläge zerstörender Hämmer, die Schläge gemeiner Gesellen, die verblendete Menge, sie lästert den Namen des Herrn am heiligen Ort. Oh, haltet ein, hört auf, Ihr Unglücklichen, hier ist meine Zuflucht, hierher richte ich mein Gebet. Nehmt sie mir nicht. Zu sehr habe ich das Leben gekostet; nie mehr werde ich den bitteren Kelch der Trauer bis zur Neige leeren. Entsetzt sehe ich, was ich fliehe. Alphonse de Lamartine, 1808 |

Einleitung

Wer heute die karge Kreidelandschaft der trockenen Champagne durchfährt und Hauptverkehrstraßen meidet, stößt vielleicht - weitab von größeren touristischen Sehenswürdigkeiten - zwischen Troyes und Nogent-sur-Seine in relativ unspektakulärer Umgebung auf ein Landgut am Ufer des träge dahinfliessenden Flüsschens Ardusson - mit einem durch Türme befestigten Bauernhof, einem Gutshaus, einer Mühle. Eine Szenerie, wie sie sich im traditionsbewussten Frankreich an unzähligen Stellen wiederholt. Das Straßenschild Le Paraclet gibt dem eilig Reisenden keinen Grund, hier anzuhalten. Dies war noch vor einhundert Jahren ganz anders: Unzählige Besucher fanden den Weg hierher; z. T. waren sie weit gereist. Hier stand bis zur französischen Revolution das Kloster mit dem eigenartigen Namen Paraklet, d.h. Tröster. Es war das Lebenswerk von Abaelard, dem ebenso berühmten wie umstrittenen Frühscholastiker aus dem 12. Jahrhundert, und Heloïsa, seiner Frau. Der Paraklet ist nichts für Eilige. Sicher gab und gibt es in Frankreich kunstgeschichtlich und kulturhistorisch bedeutendere Klöster. Weder die Großartigkeit eines Klosters wie Fontenay oder Senanque noch die Größe und Bedeutung von Cluny oder Cîteaux ist hier zu erwarten. Wer mit Gewinn den Paraklet besuchen will, sollte sich vorbereitet haben.

Wer heute die karge Kreidelandschaft der trockenen Champagne durchfährt und Hauptverkehrstraßen meidet, stößt vielleicht - weitab von größeren touristischen Sehenswürdigkeiten - zwischen Troyes und Nogent-sur-Seine in relativ unspektakulärer Umgebung auf ein Landgut am Ufer des träge dahinfliessenden Flüsschens Ardusson - mit einem durch Türme befestigten Bauernhof, einem Gutshaus, einer Mühle. Eine Szenerie, wie sie sich im traditionsbewussten Frankreich an unzähligen Stellen wiederholt. Das Straßenschild Le Paraclet gibt dem eilig Reisenden keinen Grund, hier anzuhalten. Dies war noch vor einhundert Jahren ganz anders: Unzählige Besucher fanden den Weg hierher; z. T. waren sie weit gereist. Hier stand bis zur französischen Revolution das Kloster mit dem eigenartigen Namen Paraklet, d.h. Tröster. Es war das Lebenswerk von Abaelard, dem ebenso berühmten wie umstrittenen Frühscholastiker aus dem 12. Jahrhundert, und Heloïsa, seiner Frau. Der Paraklet ist nichts für Eilige. Sicher gab und gibt es in Frankreich kunstgeschichtlich und kulturhistorisch bedeutendere Klöster. Weder die Großartigkeit eines Klosters wie Fontenay oder Senanque noch die Größe und Bedeutung von Cluny oder Cîteaux ist hier zu erwarten. Wer mit Gewinn den Paraklet besuchen will, sollte sich vorbereitet haben.Der Paraclet ist ein spiritueller Raum: Gemeinschaftswerk Heloïsas und Abaelards, steingewordene Utopie eines Doppelklosters, Zeugnis der gegenseitigen Hinwendung und Treue, Symbol der geistigen und religiösen Auseinandersetzung des 12. Jahrhunderts. Hier wurde erstmalig in freier Lehre - dogmatisch ungebunden - dem credo ut intellegam eines Anselm von Canterbury das intellego ut credam eines Abaelard entgegengesetzt. Hier entstand aus einer Not heraus die erste, wirklich frei zu nennende Universität Europas - als campus im eigentlichen Sinn des Wortes. Zahlreiche Werke, die später die Scholastik beeinflussen sollten, wurden hier geschrieben oder redigiert. Dennoch war dies alles nur eine flüchtige Episode - mehr nicht, denn für eine wirkliche Renaissance war die Zeit noch nicht reif. Später wurde der Paraklet - erneut aus einer Not heraus - zum Gründungsort für einen Nonnenkonvent. Gemeinsam mit Heloïsa entwickelte Abaelard den theoretischen Unterbau zu diesem Unternehmen: eine Gott und den Menschen gleichermaßen zugewandte Theologie - eine Theologie, die die personale Gewissensentscheidung über eine menschenfeindliche Dogmatik stellte - eine Theologie, die erstmals auch für Frauen lebbar sein sollte - eine Theologie der Toleranz gegenüber Andersdenkenden - eine Theologie, die Schrifttreue, Bewahrung der Tradition und Vernunftorientierung miteinander verband. Für diesen Konvent schrieb Abaelard eine große Sammlung von Predigten und Hymnen. Hier entstanden auch feinsinnige und herzbewegende Briefe Heloïsas - Teile des später so berühmten Schriftwechsels, seltene Exemplare mittelalterlicher Briefkunst, in denen das Paar gegenseitige psychologische Führung und seelische Hilfe mit ausgefeilter Formulierungskunst verband. Was die Gotik für die Baukunst, das bedeutet Stil und Inhalt dieser Werke für die Literatur. Hier gelang schließlich Heloïsa das, was Abaelard zu seiner Zeit nicht gelungen war, nämlich die Gründung eines stabilen, bald erstaunlich expandierenden Klosterverbandes. Hier wurden schließlich beide - ihrem Wunsch entsprechend - begraben. Auch nach dem Tode Abaelards und Heloïsas zeigte das Kloster über 6 Jahrhunderte eine erstaunliche Vitalität und Stabilität. Erst während der französischen Revolution ereilte es dasselbe traurige Schicksal wie viele andere bekannte Klöster Frankreichs: Es wurde bis auf wenige Überreste zerstört.

Wer sich also diesem Ort - ob reell oder in Gedanken - nähern will, sollte vorbereitet sein und er sollte Freude daran haben, nach Spuren zu suchen, Schlüsse zu ziehen und auch ein wenig die Fantasie spielen lassen. Nur wenig ist heute noch von der einstigen Klosteranlage vorhanden. Wie es scheint, hat sich die Forschung bisher kaum mit diesem Monument beschäftigt - sei es, weil die Auswertung der Handschriften lohnendere Ergebnisse versprach oder sei es, weil man aufgrund der Quellen annehmen durfte, dass die Spurensuche in dieser ehemaligen Klosteranlage kaum mehr überraschende Resultate zeitigen würde. Trotzdem ist es - wie noch zu zeigen ist - durchaus reizvoll und interessant, Kenntnisse der Quellen- resp. Urkundenforschung durch Vergleiche mit der einstigen und heutigen Topographie des Klosters auf deren Evidenz und Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen. Viele der Wirkungsstätten Abaelards und Heloïsas sind dafür nicht geeignet, denn sie sind durch massive urbane Bebauung verschwunden oder soweit verändert und zerstört, dass eine Erforschung nicht mehr möglich ist. Dies gilt jedoch nicht für die Überreste des Paraklet-Klosters. Sie liegen auch heute noch relativ einsam, in dieser ländlichen Umgebung der trockenen Champagne, fern von größeren Siedlungen. Das Areal befindet sich seit der französischen Revolution in Privatbesitz. Der Gutshof wird noch bewirtschaftet. Größere Umbauten haben zuletzt nicht mehr stattgefunden. Allerdings bemühen sich die heutigen Besitzer um den Erhalt der verbliebenen historischen Substanz. Bei Kurzbesuchen in den Jahren 1998 und 2001 hinterließ das Paraklet-Areal einen etwas melancholischen Eindruck. Gutshaus und Park wirkten still und verträumt, strahlten jedoch eine eigenartig anrührende Atmosphäre aus.

Das Terrain und die Wege

...sie (Seneschall Stephan von Garlande und Abt Suger von St. Denis als Verhandlungspartner) haben mir erlaubt, in eine Einöde meiner Wahl überzusiedeln, wenn ich mich nur keiner anderen Abtei unterwarf, und das fand in Gegenwart des Königs Zustimmung und Bekräftigung von beiden Seiten.

Abaelard, Historia Calamitatum

Dass bei diesen Verhandlungen bereits von einem Verbleiben Abaelards in der Champagne die Rede war, ist anzunehmen. Deshalb wird auch das Grafenhaus der Champagne in die Verhandlungen eingeschaltet gewesen sein - wahrscheinlich Graf Theobald der Große selbst oder zumindest einer oder mehrerer seiner Großvasallen, auf jeden Fall aber Milo, der Grundherr von Nogent, der seine Aftervasallen mit dem Ardusson-Tal belehnt hatte. Denn Abaelard hatte einen Ort in diesem Tal zur Errichtung der Einsiedelei bereits seit längerer Zeit planvoll ins Auge gefasst:

So begab ich mich also in eine Einöde im Gebiet von Troyes, die mir schon von früher her bekannt war.

Abaelard, Historia Calamitatum

Wenn man die Aussagen der Historia Calamitatum genau bedenkt, wird man unterstellen dürfen, dass Abaelard nicht das lebenslange Schicksal eines Klausners anvisiert hatte. Dazu hätte es kaum Verhandlungen unter Einschaltung des Königs bedurft. Vielmehr dürfte er - aus der Eremitenbewegung heraus - die Neugründung eines Konventes ins Auge gefasst haben, in dem er ungestört seinen geistigen Führungsanspruch verwirklichen konnte. Da er diesen Anspruch in Saint-Denis nicht hatte verwirklichen können, nahm er das risikoreiche Unternehmen einer Neugründung in Angriff. Abaelard handelte damit keineswegs nicht innovativ, sondern er folgte durchaus probaten Vorbildern: Erst ein Jahr vor ihm hatte Norbert von Xanten seinen Orden in Prémontré etabliert, kaum 100 Meilen vom Paraklet entfernt. Auch die zisterziensischen Abteien mögen Abaelard als Vorbild gedient haben. Man denke nur an die bereits erfolgten und erfolgreichen Klostergründungen seines späteren Rivalen Bernhard, wie Fontenay oder Clairvaux. Im betreffenden Gebiet der Champagne selbst - zwischen Troyes und Provins - waren so zur damaligen Zeit in einem Zeitraum von circa zwanzig Jahren in den zur Verfügung stehenden Flusstälern des Ardusson, des Orvin, der Oreuse und des Alain insgesamt 4 Konvente gegründet worden: neben dem Paraklet selbst auch das Priorat von Traînel, das Kloster La Pommeraie - beide zum Paraklet gehörig - und die Zisterzienserneugründung Vauluisant. Diese Gebiet war damals - im Gegensatz zu den Gebieten nördlich der Seine - relativ dünn besiedelt und bestand überwiegend aus flachhügeligem Brachland bzw. Buschwald - boscum -, nur unterbrochen von kleineren Rodungsflächen und einigen Dörfern und Weilern. Nördlich der Seine war dagegen die Besiedelung dichter. Hier waren bereits wesentlich früher mehrere Konvente gegründet worden, z.B. Nesle-la-Reposte, Andecy oder Sézanne. Abaelards Gründung muss so als Teil eines größeren geopolitischen Konzeptes der Champagne aufgefasst werden, als Ausdruck der Infrastrukturpolitik des Grafenhauses selbst.

Abaelard hatte sich für das Paraklet-Areal aus reiflicher Überlegung heraus entschieden und das Areal durch Schenkung erworben. Aus der von ihm auch von anderer Stelle her bekannten Diskretion heraus nannte er die großzügigen Gönner leider nicht:

...nachdem mir von einigen Leuten Land geschenkt worden war...

Abaelard, Historia Calamitatum

Der Gründungsort des Parakleten muss aufgrund seiner Eigenschaften für den benötigten Zweck als nahezu perfekt ausgesucht betrachtet werden:

- Abseits in einer Einöde gelegen, aber doch nahe genug an den aufstrebenden Märkten der Champagne - Troyes, Provins, Nogent - mit den dazugehörigen Verbindungsstraßen.

- Soweit flussaufwärts am Ardusson, dass einerseits das Wasser rein und trinkbar war, andererseits die Wasserschüttung den für einen Konvent unabdingbaren Mühlbetrieb ermöglichte.

- In einem Auwald, der reichlich Bauholz für die zur errichtenden Gebäude zur Verfügung stellte.

- Im Bereich von Talflanken, die den Abbau von Bausteinen sowie die Beschaffung von Kalk für die Zementproduktion möglich machten.

- In einem Terrain, das gleichermaßen die Möglichkeit für Weide-, Getreide-, Forstwirtschaft, Fischzucht und Jagd, ja sogar Weinbau bot.

Auch alle anderen, oben genannten Neugründungen verfügten über nahezu identische Geländebedingungen, wie auch noch heute - lange nach ihrer Zerstörung - bei einem Besuch nachvollzogen werden kann.

Schon seit alter Zeit war das Ardusson-Tal Siedlungsland. Wie ist Abaelards eigene Aussage zu werten, es habe sich beim Paraklet-Areal um einen wilden, entlegenen, letztlich menschenleeren und gefährlichen Landstrich gehandelt? Hatte er maßlos übertrieben?In dieser Einsamkeit mit einem befreundeten Kleriker im Verborgenen lebend, konnte ich allen Ernstes dem Herrn das Lied singen: "Siehe, ich habe mich ferne weggemacht und bin in der Wüste geblieben" (Psalm 55, 8).

Abaelard, Historia Calamitatum

Wildnis war ringsumher, nur wilden Tieren oder Räubern zugänglich; sie kannte keine menschliche Wohnung, sie bot keine Behausung. Unter den Lagerstätten des Wildes, bei den Höhlen der Räuber, wo man Gott nicht einmal zu nennen pflegt, hast du das göttliche Tabernakel aufgerichtet und einen Tempel dem Heiligen Geist geweiht.

Heloïsa, Brief 2 an Abaelard

Die Geschwindigkeit, mit der die Studenten zu diesem angeblich entlegenen Platz geströmt waren, kann vielleicht durch seine Nähe zu Nogent-sur-Seine und die Handelsrouten der Champagne erklärt werden.

Michael Clanchy, Abelard, A Medieval Life, 1997

Rechts des Weges von Saint-Aubin nach Longue-Perthe findet sich ein Cromlech, bekannt unter dem Namen Altarsteine... ein Menhir mit Namen "Grande Pierre", im Norden des Dorfes am rechten Ufer des Ardusson... Römerstrassen mit Namen "Chemin-d'Orléans, Chemin-de-Sens"... oberhalb La Chapelle-Godefroy, im Osten dieses Weilers, am Ort mit dem Namen "Haut-de-la-Gloriette" einen antiken Friedhof... schließlich die Pfarrkirche von Saint-Aubin aus dem 12. Jahrhundert.

Arbois de Jubainville, Répertoire archéologique du Département de l'Aube Paris, 1861

Bis zum Jahre 1978 beschrieb die Departementstraße 442 Nogent-Troyes eine Kurve, die am Äbtissinnenhaus vorüberzog und einen direkten Zutritt durch das vergitterte Tor zur Hauptallee zuließ. Die Straßenbegradigung zwingt jetzt die Besucher, entweder das Innere des Landsitzes durch die Einfahrt des Bauernhofes zu betreten oder die Gebäude zu umrunden, um den Haupteingang durch den dem Verkehr noch zugänglichen Seitenweg zu erreichen.

Albert Willocx, Abélard, Heloïse et le Paraclet, 1996

Ein Blick zurück: André Duchesne zitiert in seiner Erstedition von Abaelards Werk aus dem Jahre 1616 Francesco Petrarca, der schon im 14. Jahrhundert nachweislich ein Manuskript des berühmten Briefwechsels von Abaelard und Heloïse besaß (PL Band 178, Seite 159):

Dieser Peter Abaelard war aus Furcht vor Missgunst in entlegene Gebiete des Ödlandes von Troyes eingedrungen.

Petrarca, Buch 2 über das Einsiedlerleben

Es lohnt es sich, mittels alter Karten und einer Luftbildaufnahme des Institut Géographique National aus dem Jahre 1998 der Sache auf den Grund zu gehen.

Wenn man die aktuelle topographische Karte der Region betrachtet, erkennt man, dass alle Dörfer zwischen Nogent und Troyes dem Typus eines mittelalterlichen Straßen- oder Reihendorfes entsprechen. Dabei liegt nur Saint-Aubin - wie der flussaufwärts gelegene Paraklet - am linken Ufer des Ardusson, die weiteren Dörfer in Richtung Troyes - z.B. Quincey, Saint-Loup, Saint-Martin de Bossenay - am rechten Ufer des Ardusson. Letztere Dörfer liegen heute nicht mehr an der Departementstraße 442, die südlich des Ardusson verläuft. Es liegt der Schluss nahe, dass die frühmittelalterliche Trasse nördlich des Ardusson lag und diese Dörfer verband. Wenn andererseits die Annahme stimmt, dass diese Trasse auch Saint-Aubin passierte, dann muss die Straße den Ardusson westlich des Paraklet überquert haben und nach Norden abgebogen sein.

Wenn man die aktuelle topographische Karte der Region betrachtet, erkennt man, dass alle Dörfer zwischen Nogent und Troyes dem Typus eines mittelalterlichen Straßen- oder Reihendorfes entsprechen. Dabei liegt nur Saint-Aubin - wie der flussaufwärts gelegene Paraklet - am linken Ufer des Ardusson, die weiteren Dörfer in Richtung Troyes - z.B. Quincey, Saint-Loup, Saint-Martin de Bossenay - am rechten Ufer des Ardusson. Letztere Dörfer liegen heute nicht mehr an der Departementstraße 442, die südlich des Ardusson verläuft. Es liegt der Schluss nahe, dass die frühmittelalterliche Trasse nördlich des Ardusson lag und diese Dörfer verband. Wenn andererseits die Annahme stimmt, dass diese Trasse auch Saint-Aubin passierte, dann muss die Straße den Ardusson westlich des Paraklet überquert haben und nach Norden abgebogen sein.

Alte Landkarten bestätigen diese Vermutung:

Alte Landkarten bestätigen diese Vermutung:

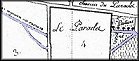

Ein Atlas der Region von 1780 (Carte topographique d'Allemagne, Blatt 55, Kupferstich von G. Abel nach J.G. Jaennike bei W. Jäger, 1780) bestätigt eine nördlich des Ardusson gelegene Direktverbindung nach Troyes (Bild rechts).

Ein Katasterplan des Paraklet von 1708 (abgebildet in Roserot, Dictionnaire historique de la champagne meridionale, 1790) zeigt die weit nördlich des Paraklet auf der Anhöhe verlaufende Strasse mit der Bezeichnung: ancien grand chemin de Troyes (siehe Bild links).

Ein Katasterplan des Paraklet von 1708 (abgebildet in Roserot, Dictionnaire historique de la champagne meridionale, 1790) zeigt die weit nördlich des Paraklet auf der Anhöhe verlaufende Strasse mit der Bezeichnung: ancien grand chemin de Troyes (siehe Bild links).

Dabei existierten zwei Trassen nördlich des Ardusson: Eine verband die Ortschaften direkt, eine zweite verlief noch weiter nördlich unter Umgehung derselben. Die Altstraßenforschung kann in ganz Europa derartige Höhenwege als mittelalterliche Hauptverbindungsstraßen nachweisen. In den feuchten Jahreszeiten gab es für großrädrige Pferde- oder Ochsenfuhrwerke in einem Talgrund kaum ein Durchkommen.

Der einstige Straßenverlauf ist auf folgender Luftaufnahme noch an Feldmarken zu erkennen:

Der einstige Straßenverlauf ist auf folgender Luftaufnahme noch an Feldmarken zu erkennen:

Man erkennt das heute verschwundene Straßenstück nach dem Ardusson-Übergang an der Bergflanke aufgrund von Feldverfärbungen (Pfeile nach oben), wahrscheinlich gesäumt von verschwundenen Rundgebäuden entlang der Strecke (Pfeile nach rechts), vermutlich mittelalterlichen Windmühlen. Allerdings ist bei rechter Struktur nicht ganz auszuschließen, dass sie auch erst durch das Bombardement während des Zweiten Weltkrieges entstanden ist.

Der Nachweis ist jedoch erbracht: Auch wenn das Paraklet-Areal von Dörfern und Nutzland umgeben war, so lag es in seinen frühen Jahren weder an der vielbegangenen Hauptroute zwischen Troyes oder Nogent, die der Seine folgte, noch an der mittelalterlichen Altstrasse, sondern - ähnlich, wie von Abaelard und Heloïse postuliert - in relativer Einsamkeit am linken Ufer des Paraklet, in einer unverfälschten Auenlandschaft, von dichtem Buschwald umgeben, in dem u. U. durchaus auch wilde Tiere wie Bären oder Wölfe anzutreffen waren. Auch nach der Klostergründung war der Paraklet zunächst nicht an das Durchgangsstraßennetz angebunden und nur durch einen Stichweg von Saint-Aubin aus zu erreichen. In einer Urkunde von 1146 ist ein weiterer Weg aus Richtung Süden, von Charmoy aus, erwähnt:

Das Land von Charma bis zur Mühle, unterhalb des weges, auf dem man zum Paraklet kommt...

Urkunde von 1146 (aus: Abbé Lalore, Cartulaire de l'abbaye du Paraclet, Paris, 1878)

Allerdings war die Entfernung zur nördlichen Höhenstrasse nicht weit. An sie wurde der Paraklet später durch eine Furt oder Brücke über den Ardusson direkter angebunden. Für schwere Transporte oder Ochsengespanne war dieser Weg wegen des sumpfigen Terrains sicher nicht geeignet. Weiterhin bildete sich ein kleiner Verbindungsweg von Saint-Aubin zum Paraklet und zu einer links des Ardusson gelegenen Straßensiedlung, die heute mit Quincey durch eine Brücke verbunden ist. Brücken und

Wege sind auf der ältesten bekannten Darstellung des Paraklet, einer Federzeichnung von 1548 (Archives

de l'Aube, abgebildet in Roserot, Dictionnaire historique de la champagne meridionale, 1790) abgebildet, wenn auch mit großen Ungenauigkeiten (siehe Zeichnung links).

Allerdings war die Entfernung zur nördlichen Höhenstrasse nicht weit. An sie wurde der Paraklet später durch eine Furt oder Brücke über den Ardusson direkter angebunden. Für schwere Transporte oder Ochsengespanne war dieser Weg wegen des sumpfigen Terrains sicher nicht geeignet. Weiterhin bildete sich ein kleiner Verbindungsweg von Saint-Aubin zum Paraklet und zu einer links des Ardusson gelegenen Straßensiedlung, die heute mit Quincey durch eine Brücke verbunden ist. Brücken und

Wege sind auf der ältesten bekannten Darstellung des Paraklet, einer Federzeichnung von 1548 (Archives

de l'Aube, abgebildet in Roserot, Dictionnaire historique de la champagne meridionale, 1790) abgebildet, wenn auch mit großen Ungenauigkeiten (siehe Zeichnung links).

Nach und nach siedelten - wohl in Verlauf der Religionskriege - auch einige Bauern in unmittelbarer Nähe des Paraklet, z. T.

auch auf den südlichen Höhen, wie auf einem alten Kupferstich des Paraklet (siehe weiter unten)

dargestellt ist. Ob diese Siedlungsstellen den auf nebenstehender Satellitenaufnahme erkennbaren Bodenmarken entsprechen, ist jedoch ungewiss. Vermutlich handelt es sich dabei um die Spuren des schweren Bombardements

während des Zweiten Weltkrieges, welches den Paraklet nur knapp verschonte und entlang der Strasse und des Ardusson zahlreiche, heute verfüllte Bombentrichter hinterließ. Die etwas weiter südwestlich des Paraklet auf den lehmigen Anhöhen zu erkennende runde Bodenmarke entspricht eventuell einer vormaligen Windmühle (siehe Bild rechts).

Nach und nach siedelten - wohl in Verlauf der Religionskriege - auch einige Bauern in unmittelbarer Nähe des Paraklet, z. T.

auch auf den südlichen Höhen, wie auf einem alten Kupferstich des Paraklet (siehe weiter unten)

dargestellt ist. Ob diese Siedlungsstellen den auf nebenstehender Satellitenaufnahme erkennbaren Bodenmarken entsprechen, ist jedoch ungewiss. Vermutlich handelt es sich dabei um die Spuren des schweren Bombardements

während des Zweiten Weltkrieges, welches den Paraklet nur knapp verschonte und entlang der Strasse und des Ardusson zahlreiche, heute verfüllte Bombentrichter hinterließ. Die etwas weiter südwestlich des Paraklet auf den lehmigen Anhöhen zu erkennende runde Bodenmarke entspricht eventuell einer vormaligen Windmühle (siehe Bild rechts).

Noch vor 1700 wurde südlich des Ardusson der Vorläufer der heutigen Departementstrasse gebaut und der Paraklet direkt an den Durchgangsverkehr angebunden. Der Besucherstrom zum Paraklet hatte allmählich zugenommen, weil die berühmten Gründer des Klosters und ihre Schriften europaweit bekannt geworden waren. Die Brücke über den Ardusson bei Saint-Aubin bestand vermutlich noch fort. Ein alter Katasterplan des Paraklet von 1708 (siehe unten) bestätigt den neuen Straßenverlauf:

Es ist diese Strasse, die auch in einem Gesuch der letzten Äbtissin Charlotte de Roucy erwähnt wird, das sie 1790 an die Nationalversammlung in der Absicht richtete, um die Gefahr der Vertreibung zu bannen.

Das Kloster läge an der alten Route von Paris nach Troyes, und von Troyes käme man nach Lothringen, Franche-Comté und nach Burgund. Diese Straße sei als kürzestmögliche Route stark begangen - von Tausenden von Erntearbeitern und von Leuten in Not, die sich aus den genannten Landesteilen alljährlich in die Brie und nach Paris begäben. All diesen Menschen erweise man Hilfestellungen, die sie woanders nicht erhalten könnten... Die Äbtissinnen und die Nonnen bitten aus dem einen Wunsch heraus, nämlich dem höchsten Wesen angenehm und der Nation nützlich zu sein, dass man sie nicht nur nicht der Übungen beraubt, die ihren Herzen teuer sind, sondern dass man sie beauftragt, einige Betten zu unterhalten, wo sie persönlich Sorge tragen können für die Krankheiten ihres Geschlechts, wo doch der Paraklet das einzig offene Asyl auf einer Strecke von 16 bis 18 Ortschaften zwischen Provins und Troyes sei. Die genannte Gemeinschaft würde diese Verpflichtung vertraglich zusichern, wobei man diesen Werken des Mitleids den Ertrag des Bauernhofes, dessen Gebäude innerhalb der Klostereinfriedung lägen, noch hinzufügen würde.

Albert Willocx, Abélard, Heloïse et le Paraclet, 1996

Abaelards erstes Oratorium

Ich habe ein Oratorium aus Binsen und Stroh errichtet, wo ich mit einem unserer Kleriker im Verborgenen lebte...

Abaelard, Historia Calamitatum

Wenn Abaelard so viel im Paraklet schrieb, musste er ein All-Wetter-Skriptorium und eine Bibliothek gehabt haben. Vielleicht brachte er - so hat man vermutet - einen wesentlichen Bestand von Schriften aus Saint-Denis mit. Er kann nicht sehr viel in der Hütte aus Ried und Stroh, die er seiner Beschreibung nach zuerst erbaut hatte, gelesen oder geschrieben haben.

Michael Clanchy, Abelard, A Medieval Life, 1997

Dieser Ansicht muss man sich nicht unbedingt anschließen. Welche ersten Gebäude hatte Abaelard erbaut, bzw. - wahrscheinlicher - erbauen lassen? Nötig war zunächst eine Kapelle für das Gebet und die Gottesdienste und eine stabiles, winterfeste Klause für zwei Personen als Bleibe. Die bäuerliche Bauweise war keineswegs primitiv, sondern entsprach Jahrhunderte alter, schon aus keltischer Zeit stammender Tradition. Man verwendete die Materialien, die einfach zu beschaffen waren. So entstand

wohl als erstes Oratorium ein Fachwerkbau in Holzständerbauweise - aus den Jungholzstämmen am Fluss

- mit einem wasserdichten Dach aus Ried - calamus - und Wänden aus Stroh - culmus - und Lehm. Abaelard selbst erwähnte die Baumaterialien in seiner Historia Calamitatum. In einer Kuhle präparierte man mit Wasser, Stroh und Lehm einen leichten, form- und transportierbaren Füllstoff, mit welchem man die Fachwerkfelder der Wände füllte. Nach dem Aushärten war dieses Mauerwerk sehr fest und verfügte über hervorragende Isolationseigenschaften. Diese Bauweise war einfach, aber zweckmäßig, und das Wohngebäude durchaus für einen längeren Aufenthalt geeignet. Es gibt somit keinerlei Anhalt dafür, dass - wie Clanchy vermutet - Abaelard in seiner Hütte nicht hätte überwintern, beziehungsweise an der Abfassung seiner Werke arbeiten können.

Dieser Ansicht muss man sich nicht unbedingt anschließen. Welche ersten Gebäude hatte Abaelard erbaut, bzw. - wahrscheinlicher - erbauen lassen? Nötig war zunächst eine Kapelle für das Gebet und die Gottesdienste und eine stabiles, winterfeste Klause für zwei Personen als Bleibe. Die bäuerliche Bauweise war keineswegs primitiv, sondern entsprach Jahrhunderte alter, schon aus keltischer Zeit stammender Tradition. Man verwendete die Materialien, die einfach zu beschaffen waren. So entstand

wohl als erstes Oratorium ein Fachwerkbau in Holzständerbauweise - aus den Jungholzstämmen am Fluss

- mit einem wasserdichten Dach aus Ried - calamus - und Wänden aus Stroh - culmus - und Lehm. Abaelard selbst erwähnte die Baumaterialien in seiner Historia Calamitatum. In einer Kuhle präparierte man mit Wasser, Stroh und Lehm einen leichten, form- und transportierbaren Füllstoff, mit welchem man die Fachwerkfelder der Wände füllte. Nach dem Aushärten war dieses Mauerwerk sehr fest und verfügte über hervorragende Isolationseigenschaften. Diese Bauweise war einfach, aber zweckmäßig, und das Wohngebäude durchaus für einen längeren Aufenthalt geeignet. Es gibt somit keinerlei Anhalt dafür, dass - wie Clanchy vermutet - Abaelard in seiner Hütte nicht hätte überwintern, beziehungsweise an der Abfassung seiner Werke arbeiten können. Alles zum Leben und Überleben zweier Männer Notwendige stand am Ardusson zur Verfügung: Der Bach selbst mit frischem Wasser und Fischen, Brennholz zum Heizen, Wildbret, Kräuter, Pilze und Beeren des Waldes. Es gab vermutlich auch saftige Auwiesen, geeignet für spätere Viehzucht oder Ackerbau.

Das Oratorium wurde vermutlich - entgegen Abaelards später gemachten Aussagen in der Historia Calamitatum - zunächst dem Patron von Abaelards Mutterkloster, dem Heiligen Dionysius, geweiht. Hierfür gibt es zumindest einige Anhaltspunkte. Abaelards Mutterkloster Saint-Denis, dessen Abt Abaelard selbst nach seiner Zeit im Paraklet noch mit noster abbas, unser Abt, bezeichnete, hatte im 12. Jahrhundert weite Teile des Umlandes in Besitz (siehe z.B. Benton, Cluny Conference, Seite 487).

In einer Kapelle in besagtem Kloster, die zu Ehren des Heiligen Dionysius gegründet worden ist...

Protokoll der Exhumation von 1497 - Archives de l'Aube

Die Nonnen des Paraklet ehrten speziell den Heiligen Dionysius, und Abaelard schrieb zwei Hymnen für sie zum Lob des Heiligen. In seiner Historia Calamitatum gestand Abaelard wahrscheinlich nicht ein, dass die erste Weihe auf den Heiligen Dionysius erfolgt war, sondern versuchte zu betonen, dass seine persönliche Weihe der Trinität gegolten habe... Michael Clanchy, Abelard, A Medieval Life, 1997

Als die Studenten das erfahren hatten, begannen sie von überall her zusammenzulaufen. Nachdem sie die Städte und Burgen verlassen hatten, wohnten sie jetzt in der Einöde, bauten sich an Stelle von stattlichen Häusern kleine Hütten, aßen statt köstlichen Speisen wilde Kräuter und einfaches Brot, legten sich statt in weiche Betten auf Binsen und Stroh, errichteten statt Tische Rasenbänke, so dass man hätte annehmen können, sie ahmten wirklich die alten Philosophen nach.

Abaelard, Historia Calamitatum

Damals hat vor allem die unerträgliche Armut mich veranlasst, eine Schule zu leiten, denn zu graben lag mir nicht und zu betteln schämte ich mich. So kehrte ich zu der Kunst zurück, die ich schon kannte und ich sah mich an Stelle der Handarbeit zum Dienst der Sprache veranlasst.

Abaelard, Historia Calamitatum

Die treulose Zunge des Dieners...

Hilarius, Elegie

Gern bereiteten mir meine Schüler zu, was ich an Nahrung und Kleidung brauchte, sie nahmen mir auch die Bestellung des Feldes und die Ausgaben für die Gebäude ab, damit mich keine wirtschaftliche Sorge von der Wissenschaft abhalte.

Abaelard, Historia Calamitatum

Da unsere Kapelle einen angemessenen Teil der Schüler nicht fassen konnte, so vergrößerten sie sie notgedrungen und bauten sie mit Steinen und Hölzern besser aus.

Abaelard, Historia Calamitatum

Wie dem auch sei - erst jetzt weihte Abaelard sein Oratorium der Heiligen Dreifaltigkeit - angespornt durch die Empörung seiner Schüler über seine Verurteilung auf dem Konzil von Soissons wegen Trinitätshäresie.

Als ich diese Kapelle zu Ehren des Heiligen Geistes gegründet und später geweiht hatte, habe ich sie, weil ich doch als Flüchtender und Verzweifelter durch die Gnade etwas an göttlichem Trost erfahren hatte, zum Andenken an diese Wohltat Paraklet genannt.

Abaelard, Historia Calamitatum

Die Schule beim Paraklet florierte: Statt einer Mönchsgemeinschaft bildete sich eine Art freie Universität - die erste auf europäischem Boden. Abaelard lehrte und schrieb ca. 4 Jahre. In diesen Jahren entstanden seine wichtigsten Werke, z.B. die Dialectica, die Theologia Christiana, Sic et Non, vermutlich auch die Collationes (Constant Mews, Peter Abelard, 1995).

Da der Zustrom an Hörern jedoch nicht nachließ, wurden allmählich die äußeren Rahmenbedingungen chaotisch. Vor allem fehlte es an ausreichender Nahrung. Manche Studenten begannen zu stehlen. Es kam zu Ärger mit den Bauern der umliegenden Dörfer. Ein aus dieser Zeit erhaltenes Gedicht des Scholaren Hilarius belegt, dass es zu zunehmenden Spannungen zwischen den Studenten und der Obrigkeit kam:

Verwünschenswert ist jener Bauer, durch den der Kleriker die Schule verlässt. Ein schlimmer Schmerz, dass ein Amtsamnn bewirkt hat, dass der Logiker jetzt geht.

Hilarius, Elegie

Soweit der historische Rückblick.

Der heutige Besucher des Paraklet sieht sich vor die Frage gestellt:

Wo genau lag Abaelards erstes Oratorium?

So bauten sich auch meine Schüler ihre kleinen Hütten am Ufer des Flusses Ardusson, und sie erschienen eher als Einsiedler denn als Studenten.

Abaelard, Historia Calamitatum

Wo verlief der Ardusson zur Zeit Abaelards?

Zu Abaelards Zeit war der Ardusson ein relativ reich Wasser führendes und vermutlich fischreiches Flüsschen, das nach

Nordwesten der Seine zustrebte. Es gibt eindeutige Anhaltspunkte dafür, dass das ursprüngliche Flussbett stark geschlängelt, geradezu mäanderartig war. Wenn man allerdings die erste bekannte Darstellung des Paraklet-Klosters, eine Federzeichnung von 1548 (abgebildet z.B. in Roserot, Dictionnaire historique de la champagne meridionale, 1790) betrachtet, sieht man den Ardusson in relativ geradem Lauf am Kloster vorbeifließen. Diese Zeichnung ist jedoch in den Details so ungenau - zum Beispiel fehlt die Mühle - , dass daraus keine vorschnellen Schlüsse zu ziehen sind.

Zu Abaelards Zeit war der Ardusson ein relativ reich Wasser führendes und vermutlich fischreiches Flüsschen, das nach

Nordwesten der Seine zustrebte. Es gibt eindeutige Anhaltspunkte dafür, dass das ursprüngliche Flussbett stark geschlängelt, geradezu mäanderartig war. Wenn man allerdings die erste bekannte Darstellung des Paraklet-Klosters, eine Federzeichnung von 1548 (abgebildet z.B. in Roserot, Dictionnaire historique de la champagne meridionale, 1790) betrachtet, sieht man den Ardusson in relativ geradem Lauf am Kloster vorbeifließen. Diese Zeichnung ist jedoch in den Details so ungenau - zum Beispiel fehlt die Mühle - , dass daraus keine vorschnellen Schlüsse zu ziehen sind.

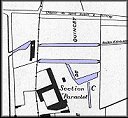

Einen begradigten Flusslauf belegt auch der alte Katasterplan von 1708 (abgebildet

z.b. in Roserot, Dictionnaire historique de la champagne meridionale, 1790): Hier erkennt man jedoch flussaufwärts eine Gabelung: Ein Flussarm fließt unmittelbar an den Konventgebäuden entlang und erlaubt die dortige Wasserentnahme, der zweite Arm, der Mühlbach, fließt in begradigtem Lauf weiter nördlich und versorgt die Mühle.

Einen begradigten Flusslauf belegt auch der alte Katasterplan von 1708 (abgebildet

z.b. in Roserot, Dictionnaire historique de la champagne meridionale, 1790): Hier erkennt man jedoch flussaufwärts eine Gabelung: Ein Flussarm fließt unmittelbar an den Konventgebäuden entlang und erlaubt die dortige Wasserentnahme, der zweite Arm, der Mühlbach, fließt in begradigtem Lauf weiter nördlich und versorgt die Mühle.

Ein Kupferstich des Klosters aus der Zeit vor 1770 (veröffentlich in: "La Vallée et Brion,

Voyage dans les départements de la France. -Département de l'Aube", Paris

1793, Seite 20), der wahrscheinlich die Situation gegen Ende des 17. Jahrhunderts wiedergibt, bestätigt den klosternahen Arm des Ardusson. Er zeigt zum Teil auch Uferbäume, die noch heute in gleicher Anordnung nachweisbar sind. Dieser klosternahe Arm des Ardusson besteht jenseits des Querweges noch heute, wenngleich er auch immer mehr verkrautet. Der nördliche Mühlbach - der heutige Hauptarm - ist

auf den Stich von Bäumen verdeckt. Wann das esrte Mühlgebäude am nördlichen Arm errichtet wurde, ist unklar. Das heutige Gebäude soll laut Bauteile enthalten, die an eine sehr frühe Datierung denken lassen. Sie wurden bei einer persönlichen Inspektion jedoch nicht entdeckt. In die Zeit des ersten Oratoriums reichen sie keinesfalls zurück.

Ein Kupferstich des Klosters aus der Zeit vor 1770 (veröffentlich in: "La Vallée et Brion,

Voyage dans les départements de la France. -Département de l'Aube", Paris

1793, Seite 20), der wahrscheinlich die Situation gegen Ende des 17. Jahrhunderts wiedergibt, bestätigt den klosternahen Arm des Ardusson. Er zeigt zum Teil auch Uferbäume, die noch heute in gleicher Anordnung nachweisbar sind. Dieser klosternahe Arm des Ardusson besteht jenseits des Querweges noch heute, wenngleich er auch immer mehr verkrautet. Der nördliche Mühlbach - der heutige Hauptarm - ist

auf den Stich von Bäumen verdeckt. Wann das esrte Mühlgebäude am nördlichen Arm errichtet wurde, ist unklar. Das heutige Gebäude soll laut Bauteile enthalten, die an eine sehr frühe Datierung denken lassen. Sie wurden bei einer persönlichen Inspektion jedoch nicht entdeckt. In die Zeit des ersten Oratoriums reichen sie keinesfalls zurück.

Schließlich, in der Mauer der Mühle, über dem Wasserfall, ein Rundbogen mit einer Höhe von 2,50 m und Spannweite von 3 m, der bis ins späte 12. Jahrhundert zurückreichen dürfte.

Arbois de Jubainville: Répertoire archéologique du département de l'Aube, Paris, 1861

Ein Plan von 1809 stellt neben der mittelalterlichen Mühle sogar einen dreifaches Bett des Ardusson dar. Wasser führende Gräben nach Süden sind vermutlich Altwasserarme und somit Teile des ursprünglichen mäanderartigen Flussbettes. Diese Darstellung unterstützt die Annahme, dass der Fluss

in diesem Bereich und zu Zeiten Abaelards viel weiter südlich - in einer großen Schleife - verlief. Auch wenn man den heute noch unregulierten Abschnitt des Flusslaufes extrapoliert, projiziert sich das ursprüngliche Bett des Ardusson im Bereich des Paraklet viel weiter nach Süden.

Ein Plan von 1809 stellt neben der mittelalterlichen Mühle sogar einen dreifaches Bett des Ardusson dar. Wasser führende Gräben nach Süden sind vermutlich Altwasserarme und somit Teile des ursprünglichen mäanderartigen Flussbettes. Diese Darstellung unterstützt die Annahme, dass der Fluss

in diesem Bereich und zu Zeiten Abaelards viel weiter südlich - in einer großen Schleife - verlief. Auch wenn man den heute noch unregulierten Abschnitt des Flusslaufes extrapoliert, projiziert sich das ursprüngliche Bett des Ardusson im Bereich des Paraklet viel weiter nach Süden. Oberhalb des Paraklet und unterhalb von Saint-Aubin kann man den stark geschlängelten Verlauf des Ardusson an einzelnen Abschnitten nachvollziehen. Da der Fluss in der Frühzeit unreguliert war, werden im Frühjahr und Herbst Überschwemmungen die Regel gewesen sein, die ihrerseits dazu beitrugen, dass sich im Verlauf der Jahrhunderte im Bereich der Talaue der Boden in fruchtbares Schwemmland verwandeln konnte. Erst mit der Errichtung größerer Klostergebäude und der wirtschaftlichen Nutzung des Wasserlaufes wurde das Bett des Ardusson begradigt und weiter nach Norden verlegt. Die Konventgebäude mussten durch die genannten Drainagegräben von der Staunässe entlastet werden.

Das heutige Flussbett des Ardusson ist kaum mehr als 170 Jahre alt: Baron Charles Walckenaer hatte am 26. Mai 1830, ca. 40 Jahre nach der Zerstörung des Klosters, das Paraklet-Areal vom Ehepaar Beauvallet für die Summe von 96000 Franc erworben. Um die wirtschaftliche Nutzung der sumpfigen Flussauen zu verbessern und einen effektiven Mühlbetrieb zu ermöglichen, erhöhte er den Wasserstand des Zulaufes erheblich. Dazu musste er ihn eine weite Strecke flussaufwärts eindeichen. Zur Verhinderung von Erdeinschwemmungen, welche den Mühlbetrieb hätten behindern können, dämmte Walckenaer auch das rechte, hangseitige Ufer und versah es mit einem vorgeschalteten Drainagegraben. Flussabwärts vertiefte er das Bett. Nur so erreichte er eine wirtschaftlich nutzbare Wasserfallhöhe von 2.80 Meter auf Höhe des ehemaligen Konventgebäudes. Dadurch konnte er mit einem Wasserrad von 5 m 60 Durchmesser 12 Pferdestärken erzeugen (nach Willocx). Vermutlich wurde in dieser Zeit auch das Mühlgebäude des Paraklet, das noch heute bewohnt ist, neu gestaltet. Die Kanalisierung und Begradigung besteht bis in unsere Tage; sie ist auf folgender Luftaufnahme problemlos nachzuvollziehen:

Bitte mit der Maus über die Karte fahren!

Flussabwärts ist der mittelalterliche Verlauf noch gut an einer verbliebenen, hell belaubten Uferbepflanzung zu erkennen (hellblaue Punkte), die auch auf den Kupferstichen zur Darstellung kommt. Eine kurze Flussstrecke bei Quincey wurde offensichtlich nie begradigt; sie repräsentiert den einstmaligen, naturbelassenen Verlauf des Flüsschens (rechts im Bild). Es ist anzunehmen, dass sich dieser geschlängelte Verlauf auch flussabwärts fortsetzte. Das ursprüngliche Flussbett erkennt man noch vereinzelt an Vertiefungen im Gelände (grüne Linie). Östlich des vormaligen Klosters ist in einer Niederung dichter Baumbestand zu erkennen. Aller Wahrscheinlichkeit nach lag Abaelards erstes Oratorium flussnah - an der südlichen, linken Talseite, vielleicht auf einer von Südwesten einstrahlenden Landterrasse mit trockenem Terrain, um welches der Fluss mäanderartig bog (violetter Punkt). Die weitere Baugeschichte des Paraklet wird diesen Standort untermauern. Doch dazu mehr an anderer Stelle. Die Ansicht mancher Autoren (Charrier, Willocx), dass Abaelards Gründung in Bereich des heutigen Mühlgebäudes lag, ist nach den gewonnenen Erkenntnissen auf jeden Fall äußerst unwahrscheinlich. Aufgrund neuerer Erkenntnisse ist es jedoch nicht wahrscheinlich, dass das Oratorium an der Stelle lag, wo heute ein inschriftloser Obelisk über einer Gruft Abaelards und Heloïsas Begräbnisstätte kennzeichnen soll. Hierauf wird weiter unten noch eingegangen.

Die Klosteranlage

...erkannte ich, dass der Herr selbst mir hier eine Gelegenheit biete, für mein Oratorium zu sorgen. Ich kehrte nun dorthin zurück und lud Heloïsa mit den wenigen Nonnen aus ihrer Kongregation, die noch an ihr hingen, nach dem Paraklet ein. Als ich sie dorthin geführt hatte, übereignete und schenkte ich ihnen das Oratorium mit allem, was dazugehörte. Und diese Schenkung hat, dank der Zustimmung und Verwendung des Landesbischofs, Papst Innozenz II. ihnen und ihren Nachfolgerinnen durch ein Privilegium für alle Zeiten bestätigt.

Abaelard, Historia Calamitatum

Und nach einem Jahr - Gott mag es bezeugen - waren sie an irdischem Besitz reicher, als ich es geworden wäre, wenn ich hundert Jahre dort gelebt hätte. Denn eben weil das weibliche Geschlecht das schwächere ist, um so Mitleid erregender weckt seine Hilfsbedürftigkeit das menschliche Mitgefühl, und die Tugend der Frauen ist vor Gott und den Menschen um so angenehmer. Gott aber verlieh unserer geliebten Schwester, die den anderen vorstand, in aller Augen so viel Gnade, dass die Bischöfe sie wie eine Tochter, die Äbte wie eine Schwester, die Laien wie eine Mutter liebten, und alles bewunderte gleichermaßen ihre Frömmigkeit, Klugheit und in allen Lagen unvergleichliche Sanftmut und Geduld.

Abaelard, Historia Calamitatum

Wilhelm von Curgivolt und Girardus Berengarius spendeten das Nutzrecht ihrer Wälder für den Bau der Häuser und der Schweineställe, und alles, was zum Bau notwendig war...

Urkunde von 1194

Abaelard selbst versorgte den Konvent auf Bitten seiner vormaligen Frau mit dem theologischen Unterbau. Er dichtete und komponierte Hymnen und Sequenzen, legte eine Predigtsammlung an und schrieb einen exegetisch belegten Regelentwurf. Diesem Entwurf entnimmt man, dass sich Abaelard nicht im Grundsätzlichen von der benediktinischen Regel entfernte. Seine originäre Leistung bestand jedoch darin, die Einzelvorschriften auf die Bedürfnisse von Frauen abzustellen und dies exegetisch zu untermauern.

Somit kann man davon ausgehen, dass das neuerbaute Kloster Heloïsas in vielen Teilen den Konzepten der französischen Reformklöster des 12. Jahrhunderts entsprach. Die Beschränkung der Mittel, die Abneigung gegen einen großen Konvent und die besonderen Besitzverhältnisse am Ardusson verboten jedoch eine weitläufige Klosteranlage:

Noch heute verläuft quer durch das Paraklet-Gelände die Gemeindegrenze zwischen Saint-Aubin und Quincey. Sie ist auch deutlich auf dem Katasterplan von 1809 (siehe unten) zu erkennen. Diese Grenze wurde bereits um 1500 durch eine Untersuchung bestätigt: Die Scheunen, Ställe und die Mühle lagen auf dem Territorium von Saint-Aubin, die Abtei selbst auf dem Territorium von Quincey. Zwischen den beiden Arealen verlief auf der Gemeindegrenze: "la chaussee ou grant chemyn passant par devant la dicte abbaye, parmi les portes d'icelle", d.h. der große Weg ging an der besagten Abtei vorbei, durch das Tor (Archives Aube, zitiert nach Roserot, Dictionnaire historique de la champagne meridionale, 1790).

Es handelte sich hierbei vermutlich um eine aus dem Frühmittelalter stammende Grenze, wie im Folgenden zu zeigen sein wird: Abaelards erstes Besitztum lag auf dem Gebiet von Quincey. Den oder die Vorbesitzer hat er in der Historia Calamitatum verschwiegen. Eine Ausdehnung der Klosteranlage unter Heloïsa war nach Osten und Norden nicht möglich, da der Flusslauf dies verhinderte.

Die Urkunden des Paraklet zwischen 1146 und 1194, die im Cartularium des Paraklet erhalten sind, weisen die Klostergründung Heloïsas als Resultat einer großen Landschenkung aus, durchgeführt durch Milo, den Herrn von Nogent, und seinen Verwandten und seinen Lehensleuten. Dahinter stand jedoch - wie in einer Urkunde erwähnt - eine starke Hand: Theobald, Graf der Champagne, und seine Gattin. In den Urkunden werden zahlreiche Spender, wohl meistens Lehensnehmer Milos, genannt. Es ging darum, dem Paraklet eine möglichst große, wenn auch nicht immer geschlossene Landmasse für das Fortbestehen zu sichern. Ob Abaelard in die betreffenden Verhandlungen aktiv eingeschaltet war, darf bezweifelt werden.

- Abaelards erstes Oratorium war auf einem abgabenfreien Allodialgut eines gewissen Simon von Nogent, eines Aftervasallen des Milo von Nogent, errichtet worden. Da auf diesem Grundstück keine weiteren Feudalrechte

lasteten, dürfte Abaelard den Besitzübergang auf Heloïsa relativ formlos - vermutlich privatschriftlich - vollzogen haben. Eine Urkunde darüber hat sich nicht erhalten.

Simon de Nogennio dedit de alodio suo culturas, unam in qua ipsum Oratorium constructum est et aliam in Monte Limarsum.

Simon von Nogent gab aus seinem Allodialbesitz Kulturland: ein Grundstück, auf welchem das Oratorium errichtet wurde und ein anderes auf dem Berg Limarsum.

Urkunde von 1194

- Ob dieses Land und die Person identisch ist mit den im folgender Urkunde erwähnten, muss offen gelassen werden. Hier ist von Verkauf die Rede. Abaelard hatte dagegen beim Besitzübergang des Oratoriums auf Heloïsa von Geschenk gesprochen.

Totam terram quam vendidit vobis Simon de Nucs, quam habebat, citra aquam...

Das ganze Land, das Euch Simon von Nucs (verballhornt Nogent?) verkaufte, welches er diesseits des Wassers hatte...

Bulle von Papst Lucius vom 15. Februar 1182

Hier wie in allen weitern Urkunden findet Abaelard keine Erwähnung. Da die Urkunden nahezu alle nach der Zeit seiner Verurteilung auf dem Konzil von Sens im Jahre 1142 datieren, dürfte der Grund in eben dieser Verurteilung zu sehen sein. Selbst Heloïsa wird aus Gründen der Rechtssicherheit ein Interesse daran gehabt haben, dass der Name ihres Gatten in den Urkunden nicht auftauchte. Ansonsten fällt in den Urkunden auf, dass die Namen der Spender nicht immer identisch sind; mitunter wurden Lehensherr und Lehensnehmer gleichgesetzt:

- Die Schenkung bzw. der Verkauf des Milo von Nogent selbst enthielt wahrscheinlich Grundstücke in Richtung Saint-Aubin:

Quidquid habetis ex venditione seu donatione Milonis: duo jugera terre ante ipsum monasterium... aliam terram in eodem loco...

Was ihr aus dem Verkauf oder der Schenkung des Milo habt: zwei Joche Land vor dem Kloster... und noch anderes Land ebendort...

Bulle von Papst Eugen II. vom 11. November 1147

- Diese Grundstücke sind andernorts präzisiert; der Ort Charmoy besteht heute noch; Brûlé ist heute nicht mehr nachweisbar:

Quod Milo, dominus Nogentii laudavit ecclesie Paraclitensi... terram ad Charma usque ad molendinum sub via que venit Paraclitum; culturam unam que est inter Brusletum et viam...

Was Milo, der Herr von Nogent, der Kirche des Paraklet vermachte... Land bei Charmoy bei der Mühle unterhalb des Weges, der zum Paraklet führt und eine Kultur, die zwischen Brulé und dem Weg liegt...

Urkunde von Graf Theobald von 1146

Milo, dominus Nogentii, in cujus territorio Paraclytense constructum est Oratorium, ei loco donavit culturas tres; unam inter Brusletum et viam; alteram juxta Carmam; tertiam juxta viam Triagnelli ad sinistram...

Milo, der Herr von Nogent, auf dessen Territorium das Oratorium des Paraklet errichtet worden ist, hat diesem Ort drei Parzellen Kulturland geschenkt: eine zwischen Brulé und dem Weg, eine andere neben Charmoy, eine dritte links des Weges nach Traînel...

Urkunde von 1194

- Dass die zwei Joche Land vor dem Paraklet, die oben dem Milo zugeschrieben worden waren,

wahrscheinlich vorher einem Hubert von Nogent entlehnt waren, entnehmen wir dieser Angabe:

Hubertus de Nogennio dedit duo jugera terre ante ipsum Oratorium, per manum Milonis de Nogennio...

Hubert von Nogent gab zwei Joche Land gerade vor dem Oratorium, auf Veranlassung des Milo von Nogent...

Urkunde von 1194

- Rainald, der Sohn Milos, verzichtete zugunsten des Paraklet

auf die Flussaue bis Quincey:

Totam terram, quam Rainaldus habebat in parochia de Quinceio, ex utraque parte fluvioli Arducionis...

Das ganze Land, das Rainaldus in der Pfarrei Quincey besaß, beiderseits des Flüsschens Ardusson...

Bulle von Papst Eugen II. vom 11. November 1147

- Einen Tag nach dem Einzug der Nonnen im Paraklet schenkte Milo diesen auch noch das dazugehörige Fischrecht

zwischen Quincey und Saint-Aubin:

Die insuper illo quo sanctimoniales Oratorium ingresse possederunt, donavit eis piscaturam totam Arducionis fluminis penitus immunem a Sancto Albino usque Quinceium...

Am Tage nach der Besitznahme und dem Einzug der Nonnen ins Oratorium schenkte er ihnen das ganze Fischrecht des gänzlich unbefestigten Flusses Ardusson von Saint-Aubin bis Quincey...

Urkunde von 1194

- Offensichtlich gab Milo, nachdem Comitissa, die Nichte des Milo, als Nonne im Paraklet aufgenommen worden war, auch noch den Backofen von Saint-Aubin samt zugehörigem Holz dem Paraklet, sein Bruder Milo Sanctus die Hälfte des Ofens von Quincey:

Comitissa, nepta sua, in sanctimonialem suscepta, dedit furnum de Sancto Albino cum usuario nemoris quod furnus habebat ... Milo Sanctus pro filia sua Comitissa, dimidium furnum Quinceii, per manum domini Milonis...

Comitissa, seine Nichte, wurde als Nonne aufgenommen. Da gab er den Backofen von Saint-Aubin mit dem Nutzrecht des Waldes, der zum Ofen gehörte... Milo Sanctus für seine Tochter Comitissa die Hälfte des Ofens von Quincey, auf Veranlassung des Herrn Milo...

Urkunde von 1194

(alle Angaben nach Lalore, Cartulaire de l'Abbaye du Paraclet, 1878)

Obwohl uns Bilddarstellungen aus dem 12. Jahrhundert fehlen, sind aufgrund der vorhandenen Quellen zahlreiche Rückschlüsse auf Heloïsas Klosteranlage möglich:

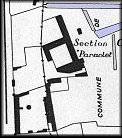

Das

Prinzip der Klosteranlage wird wenig von den Konzepten der Zisterzienser abgewichen sein. Es hatte einen zweckmäßigen, fast quadratischen Grundriss; der Chor der Abteikirche war wie üblich nach Osten ausgerichtet. Selbst der Katasterplan aus Quincey von 1809 , der 15 Jahre nach der Zerstörung des Klosters angefertigt wurde, weist trotz der dazwischen liegenden Jahrhunderte die entsprechenden Flächen aus (siehe Bild links; Roserot, Dictionnaire historique de la champagne meridionale, 1790).

Es gibt relativ eindeutige Belege dafür, dass die Ausrichtung des inneren Klostergevierts nach der Klostergründung nie entscheidend verändert wurde, trotz der späteren Zerstörungen, Erweiterungen und Neubauten. Es ist allenfalls möglich, dass - wegen der unterschiedlichen Dimensionen der einstigen und späteren Abteikirche - der innere Klosterbezirk respektive der Kreuzgang im 17. und/oder 18. jahrhundert nach Nordwesten etwas erweitert wurde. Der südöstliche Bereich des Kreuzganges und die daran angrenzenden Gebäude gehörten bis zuletzt zur ältesten Bausubstanz. Hierauf wird noch näher einzugehen sein. Das Totenbuch des Paraklet, das in zwei Fassungen - lateinisch und altfranzösisch; von Beginn an bis ins 18. Jahrhundert - erhalten ist, untermauert dies an zahlreichen Stellen. Es beschreibt mehrere bis ins 12. Jahrhundert zurückreichende Grablegen, die immer an Ort und Stelle innerhalb des Klostergevierts verblieben sind. Bei größeren Umgestaltungsmaßnahmen hätten sie verlegt werden müssen.

Das

Prinzip der Klosteranlage wird wenig von den Konzepten der Zisterzienser abgewichen sein. Es hatte einen zweckmäßigen, fast quadratischen Grundriss; der Chor der Abteikirche war wie üblich nach Osten ausgerichtet. Selbst der Katasterplan aus Quincey von 1809 , der 15 Jahre nach der Zerstörung des Klosters angefertigt wurde, weist trotz der dazwischen liegenden Jahrhunderte die entsprechenden Flächen aus (siehe Bild links; Roserot, Dictionnaire historique de la champagne meridionale, 1790).

Es gibt relativ eindeutige Belege dafür, dass die Ausrichtung des inneren Klostergevierts nach der Klostergründung nie entscheidend verändert wurde, trotz der späteren Zerstörungen, Erweiterungen und Neubauten. Es ist allenfalls möglich, dass - wegen der unterschiedlichen Dimensionen der einstigen und späteren Abteikirche - der innere Klosterbezirk respektive der Kreuzgang im 17. und/oder 18. jahrhundert nach Nordwesten etwas erweitert wurde. Der südöstliche Bereich des Kreuzganges und die daran angrenzenden Gebäude gehörten bis zuletzt zur ältesten Bausubstanz. Hierauf wird noch näher einzugehen sein. Das Totenbuch des Paraklet, das in zwei Fassungen - lateinisch und altfranzösisch; von Beginn an bis ins 18. Jahrhundert - erhalten ist, untermauert dies an zahlreichen Stellen. Es beschreibt mehrere bis ins 12. Jahrhundert zurückreichende Grablegen, die immer an Ort und Stelle innerhalb des Klostergevierts verblieben sind. Bei größeren Umgestaltungsmaßnahmen hätten sie verlegt werden müssen.

Die Existenz alter Bauteile bestätigte auch ein Besucher, der noch kurz vor der Zerstörung der Abtei diese aufgesucht hatte. Seinen Bericht hatte 1809 der Engländer Crawfurd festgehalten:

Die alte Kirche, der Kreuzgang, der Saal mit dem Namen "Das Kapitel" und ein Schlafsaal, alles von Heloïse errichtete Gebäude, standen noch, mit ihren Täfelungen, denen ähnlich, die Sie aus alten gotischen Gebäuden kennen.

Crawfurd, Mélanges d'Histoire et de Littérature tirés d'un portefeuille, 1809

...Ihr habt bei uns vergangenes Jahr am 16. November eine Messe gelesen und uns dem Heiligen Geiste anempfohlen. Im Kapitel habt ihr uns mit dem Segen einer gottgefälligen Predigt gespeist...

Heloïsa, Brief 2 an Petrus Venerabilis

.... wurde beim Paraklet bestätigt, gerade in dessen Kapitelsaal, in Gegenwart der Herrn Milo von Nogent

Abbé Lalore, Cartulaire de l'abbaye du Paraclet, Paris, 1878

Noch zu Lebzeiten Heloïsas expandierte der Klosterverband - durch die Gründung von mehreren Prioraten. Näheres hierzu findet man unter: Geschichte des Paraklet. Mehrere Papstbullen und Urkunden aus dem Kartularium des Paraklet belegen die Prosperität der damaligen Zeit. Ab 1136 wird Heloïse in den Bullen entgültig als abbatissa, d.h. Äbtissin - an Stelle von priorissa, d.h. Priorin - tituliert. Diese Quellen enthalten leider nur wenige Angaben zu den baulichen Gegebenheiten des Paraklet, so dass aus ihnen weitere Rückschlüsse zur Architektur des Paraklet nicht zu ziehen sind.

Im 14. Jahrhundert, während des Hundertjährigen Krieges, wurde die Klosteranlage durch die marodierenden Banden des Eustache d'Auberticourt weitgehend zerstört. Dies ist durch Dokumente des Bischofs von Troyes gesichert. Eine Bulle von 1366 beschreibt: totum destructum usque ad aream, d.h. zerstört bis auf Grund und Boden. Diese Angabe darf jedoch nicht überbewertet werden. Es ist weitgehend sicher, dass nicht alle Bauteile zerstört wurden. Nach den Heimsuchungen wurde der Konvent wieder aufgebaut, dabei vermutlich die Abteikirche nach Westen erweitert. Dies wird weiter unten noch näher begründet werden. Der Wiederaufbau der Abtei nahm sehr viel Zeit in Anspruch. Noch 1396 lag das Kloster in Trümmern. Vollendet wurde der Wiederaufbau erst unter Jehanne des Barres, dank der Gaben von Privatleuten. Diese wurden durch eine Bulle von Papst Benedikts XIII. vom 1. Februar 1396 zum Wiederaufbau aufgerufen - mit der Versprechung eines Nachlasses ihrer Sünden. In dieser Bulle bestätigte Papst Benedikt, dass nicht alle Gebäude zerstört waren:

Da also, wie wir vernommen haben, die Kirche und andere Gebäude des Klosters der Nonnen des Paraklet vom Orden des Heiligen Benedikt in der Diözese Troyes wegen der Kriege, die in jenem Landesteil allzu lange gewütet haben, so sehr zerstört worden sind, dass sie durch die Almosen derer, die an Christus glauben, nicht ausreichend repariert werden können.

Bulle von Papst Benedikts XIII vom 1. Februar 1396

Wenig hilfreich zur Beurteilung der frühen Klosteranlage ist die bereits oben gezeigte, älteste Federzeichnung des Paraklet aus dem Jahre 1548. Sie stellt - bei vielen weiteren Ungenauigkeiten - nur das Kirchenschiff, nicht das eigentliche Klostergeviert dar. Auch die Anordnung der anderen Gebäude ist wenig plausibel. Eine Darstellung der Mühle fehlt gänzlich.

Le petit moustier

im kleinen Kreuzgang am Tor zum Kloster

Totenbuch des Paraklet

Das gemeinsame Grab Heloïsas und Abaelards lag in der Kapelle selbst. Catherine II. de Courcelles, die 17. Äbtissin, amtierend von 1481 bis 1513, organisierte die erstmalige Umbettung der Leichname des Gründerpaares vom Oratorium petit moustier in den Chor der großen Abteikirche.

Das Totenbuch des Paraklet führt aus:

Am 7. Mai (!) des Jahres 1497 wurden die Gebeine der Heloïsa, die an einem Ort dieses Klosters namens "le petit moustier" geruht hatten, gehoben und in die Kirche verbracht ... am 2. Mai die Gebeine des Gründers Petrus, die an demselben Ort geruht hatten...

Totenbuch des Paraklet MS Troyes Bibl. Mun. 2450

Sie hat die Gebeine bzw. Leichname des verstorbenen Meisters Peter Abaelard, des ersten Gründers der genannten Kirche des Paraklet, und der verstorbenen Heloïsa, der ersten Äbtissin des Klosters, überführen lassen, von einem feuchten und wasserreichen Ort, nämlich der Kapelle, die in besagtem Kloster zu Ehren des Heiligen Dionysius gegründet worden war und gewöhnlich "petit moustier" genannt wird, wo die erwähnten Leichname freilich seit langer Zeit vor der derartigen Überführung, wie man sagte, bestattet oder vergraben lagen, und sie hat dieselben Gebeine begraben oder bestatten lassen, getrennt, an zwei Stellen des Chores der anfangs genannten Kirche des Paraklet...

aus Charlotte Charrier, Heloïse dans l'histoire et dans la légende, Paris, 1933

Der Standort der Begräbnisstätte "le petit moustier" entsprach ziemlich sicher dem des ersten Oratoriums Abaelards. Abaelard hatte persönlich darum gebeten, dort bestattet zu werden:

Lässt mich der Herr in die Hände meiner Feinde fallen, so dass sie mich überwältigen und töten, oder gehe ich sonst wie ferne von Euch den Weg alles Fleisches, so bitte und beschwöre ich Euch: wo immer mein Leib unter der Erde oder über der Erde liege, lasst ihn auf Euren Gottesacker überführen! Unsere Töchter, vielmehr unsere Schwestern in Christo Jesu, mögen sich dann durch den Anblick meines Grabes noch mehr ermuntern lassen, für mich Gebete zum Himmel empor zu senden.

Abaelard, Brief 3 an Heloïse

Dorthin, ins Paraklet-Kloster, war in der Tat Abaelards Leichnam durch Petrus Venerabilis, Großabt von Cluny, auf Bitten Heloïsas verbracht worden - furtim, d.h. verstohlen. Die Angabe bezog sich auf den Transport, nicht primär auf die Exhumierung:

Ich, Petrus, Abt von Cluny, der ich Petrus Abaelard als Mönch in mein Kloster (Cluny) aufgenommen habe, habe seinen Leichnam verstohlen überführen lassen und der Äbtissin Heloïsa und den Nonnen des Klosters Paraklet übergeben...

Petrus Venerabilis, Absolutio Petri Abaelardi

An seinem Grab ist folgender Epitaph angebracht: Genug ist in diesem Grab. Peter Abaelard liegt hier, dem allein offen stand, was auch immer zu wissen war.

Godel, Chronik von 1173

Noch kurz vor der französischen Revolution hatte ein Besucher die alte Kirche, wie er sie nannte, gesehen und beschrieben - im Pathos der damaligen Zeit:

Es gibt in der alten Kirche, die dunkel und sehr feucht ist, einen Altar aus grobem Stein, dem sich Heloïse einst mehrfach täglich zu Füßen warf, zweifelsohne, um das Unglück ihres Geliebten und späteren Ehemannes und auch das eigene zu beweinen.

Crawfurd, Mélanges d'Histoire et de Littérature tirés d'un portefeuille, 1809

Es sind im Wesentlichen zwei Standorte, welche als erste Begräbnisstätte Heloïsas und Abaelards in Frage kommen:

Hypothese 1: Lage des petit moustier im Osten der Abtei, hinter dem Chor der Abteikirche

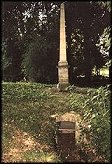

Dies entspricht der traditionellen Deutung. Einer der Nachbesitzer des Paraklet, der Generalleutnant Graf Pajol, ruhmreicher Soldat des ersten Reiches, hatte 1821 das Klosterareal für 40000 Francs durch einen Mittelsmann ersteigert. Als Peer von Frankreich, Träger des Großkreuzes der Ehrenlegion und Kommandant der 1. Division hatte er in einem erinnerungswürdigen Kavalleriestreich im Jahre 1814 Montereau befreit. Graf Pajol und seine Frau, Tochter des Marschalls Udinot, kümmerten sich nach dem Erwerb auch um die Überreste der vormaligen Abtei. Sie fanden eine Grablege:

Inmitten des Schuttes legte der General das Grabgewölbe frei, wo die sterblichen Überreste von Abaelard und Heloïse über 8 Jahrhunderte geruht hatten, und in welchem sie - zusammen mit dem Sarg, in dem die beiden Leichname verwahrt waren - einen Sarkophag fanden, der zu schwer war, um nach Paris überführt zu werden. Diesen Sarkophag ließen sie restaurieren und in das Gewölbe zurückplatzieren, anschließend den Eingang verschließen. Um die Stelle zu kennzeichnen, ließ der Eigentümer an Ort und Stelle eine Votivsäule errichten.

Guide pittoresque du voyageur en France, Paris, 1838

General Pajol und seine Gattin

hielten demnach dieses Grabgewölbe für das erste gemeinsame Grab des Gründerpaares. Es handelt sich ein kleines Tonnengewölbe, mit einem breiten Gesims am Ende, vermutlich einem Altartisch, sowie eine über Eck gekreuzte Bodenplatte, welche einst die Särge getragen haben soll. Von einem Sarkophag ist heute nichts mehr bekannt. Dass dieser vom Guide pittoresque erwähnte Sarkophag der Originalsarg von Abaelard und Heloïse aus dem 12. Jahrhundert war, ist eher unwahrscheinlich. Im übrigen hatten die Leichname sowieso nicht über 800 Jahre ungestört in ein und derselben Grablege geruht, sondern waren im Laufe der Jahrhunderte mehrfach umgebettet worden.

General Pajol und seine Gattin

hielten demnach dieses Grabgewölbe für das erste gemeinsame Grab des Gründerpaares. Es handelt sich ein kleines Tonnengewölbe, mit einem breiten Gesims am Ende, vermutlich einem Altartisch, sowie eine über Eck gekreuzte Bodenplatte, welche einst die Särge getragen haben soll. Von einem Sarkophag ist heute nichts mehr bekannt. Dass dieser vom Guide pittoresque erwähnte Sarkophag der Originalsarg von Abaelard und Heloïse aus dem 12. Jahrhundert war, ist eher unwahrscheinlich. Im übrigen hatten die Leichname sowieso nicht über 800 Jahre ungestört in ein und derselben Grablege geruht, sondern waren im Laufe der Jahrhunderte mehrfach umgebettet worden.

Im Jahre 1832 (1835?) verkaufte der mittlerweile verwitwete Graf Pajol das Klostergelände mit dem Gutshaus an Baron Charles Walckenaer. Obwohl dieser im Zuge seiner umfangreichen Rekultivierungsmaßnahmen das ganze Gelände aufschütten und trockenlegen ließ, hat er die Stelle der von Pajol aufgefundenen Krypta ausgespart.

Der Obelisk aus grauem Stein steht heute noch, der Eingang des Grabgewölbes ist

vergittert.

Im Jahre 1832 (1835?) verkaufte der mittlerweile verwitwete Graf Pajol das Klostergelände mit dem Gutshaus an Baron Charles Walckenaer. Obwohl dieser im Zuge seiner umfangreichen Rekultivierungsmaßnahmen das ganze Gelände aufschütten und trockenlegen ließ, hat er die Stelle der von Pajol aufgefundenen Krypta ausgespart.

Der Obelisk aus grauem Stein steht heute noch, der Eingang des Grabgewölbes ist

vergittert.

C. Charrier hielt dieses Gewölbe für die letzte Ruhestätte des Gründerpaares, welche jedoch in der Vierung der großen Abteikirche lag (siehe weiter unten). Die Krypta unter dem Chor der vormaligen Abteikirche ist noch - mittlerweile von oben durch eine Betonplatte geschützt - erhalten. Sie liegt in zirka 9 Meter Entfernung achsengerecht genau westlich dieser Gruft. Hinter der mit dem Obelisken gekennzeichneten Stelle ist kein weiteres, zum Chor gehöriges Kirchenfundament mehr anzunehmen; vielmehr findet sich abschüssiges, etwas sumpfiges, vormals baumbestandenes Gelände - das ehemalige Flussbett des Ardusson (siehe oben). Die großen Bäume wurden alle durch einen Sturm am 26. Dez. 2000 entwurzelt, so dass die Stelle im Jahr 2001 einem Kahlschlag gleicht. Deshalb ist Charriers Ansicht einer Vierungskrypta nicht plausibel. Wegen der großen Distanz zur Krypta des Chores ist aber auch eine isolierte Lage im Bereich des kurzen Chorschlusses wenig plausibel. Somit scheint diese Gruft außerhalb des Chorschlusses der Abteikirche - eine runde Apsis ist ebenfalls wenig wahrscheinlich - gelegen zu haben. Sollte also das petit moustier eine Kapelle hinter der Kirche dargestellt haben? Und wo war dann der aus dem Totenbuch her bekannte petit cloître und das Tor zum Kreuzgang? All diese offenen Fragen sind heute nicht mehr eindeutig zu beantworten und lassen an der Theorie zweifeln.

Immerhin gibt ein Kupferstich nach einem Motiv von Delaval, graviert von Baugean um 1795, also zur Zeit des Abbruchs der Abtei, gibt interessante Details aus diesem östlichen Bereich des Klosters wieder. Doch auch dieser Stich bringt keine Klärung. Auffallend ist, dass die vormaligen Westfronten der Gebäude noch standen. Die damaligen Abbrucharbeiten wurden demnach von Osten, von Quincey aus, bewerkstelligt - nicht ungewöhnlich, da ja - wie oben nachgewiesen wurde - das Klostergeviert auf dem Gebiet von Quincey,

exakt an der Gemeindegrenze, stand. Die Abteikirche ist bereits bis auf das Westwerk abgerissen. In Bildmitte erkennt man Teile der westlichen Mauer des großen Kreuzgangs mit Rundbogen und Eingangstor. Die Gebäude rechts der Bildmitte sind in ihrer Funktion unklar; sie stammen vermutlich aus späterer Zeit. Der rechte Bildrand zeigt gerade noch ein kleineres Gebäude mit einer Begrenzungsmauer und einem Baum. Unwillkürlich denkt

man erneut an das petit moustier mit dem petit cloître. Doch dies ist mehr als spekulativ; die Distanz zum vormaligen Chor der Abteikirche - etwa in Höhe des Weges und der Bauersfrau - erscheint viel zu groß, und die Funktion der weiteren Gebäude wäre dann schier unerklärlich.

Immerhin gibt ein Kupferstich nach einem Motiv von Delaval, graviert von Baugean um 1795, also zur Zeit des Abbruchs der Abtei, gibt interessante Details aus diesem östlichen Bereich des Klosters wieder. Doch auch dieser Stich bringt keine Klärung. Auffallend ist, dass die vormaligen Westfronten der Gebäude noch standen. Die damaligen Abbrucharbeiten wurden demnach von Osten, von Quincey aus, bewerkstelligt - nicht ungewöhnlich, da ja - wie oben nachgewiesen wurde - das Klostergeviert auf dem Gebiet von Quincey,

exakt an der Gemeindegrenze, stand. Die Abteikirche ist bereits bis auf das Westwerk abgerissen. In Bildmitte erkennt man Teile der westlichen Mauer des großen Kreuzgangs mit Rundbogen und Eingangstor. Die Gebäude rechts der Bildmitte sind in ihrer Funktion unklar; sie stammen vermutlich aus späterer Zeit. Der rechte Bildrand zeigt gerade noch ein kleineres Gebäude mit einer Begrenzungsmauer und einem Baum. Unwillkürlich denkt

man erneut an das petit moustier mit dem petit cloître. Doch dies ist mehr als spekulativ; die Distanz zum vormaligen Chor der Abteikirche - etwa in Höhe des Weges und der Bauersfrau - erscheint viel zu groß, und die Funktion der weiteren Gebäude wäre dann schier unerklärlich.

Hypothese 2: Lage des petit moustier im Nordosten des Klostergevierts, nahe am Ufer des Ardusson

Aufgrund einer Vermessung des Areals um 1808 ist auch ein anderer Standort möglich, vielleicht sogar wahrscheinlicher:

Der relativ genaue Katasterplan, der ja nur noch aufgrund der im Boden verbliebenen Fundamentierung erstellt werden konnte, gibt lediglich die Grundrisse der historischen Klostergebäude (Konvent, Mühle, Gutshof) wieder, nicht jedoch die nach den Bilddarstellungen des 18. Jahrhunderts reichlich vorhandenen Zusatzgebäude - mit Ausnahme eines kleinen Gebäudes in Nordosten hinter den Konvent. Für die davor dargestellte und unharmonisch wirkende Verlängerung des Ostflügels nach Norden - mit einem Fragezeichen gekennzeichnet - gibt es aufgrund der sonstigen Quellen keine Evidenz; vielmehr floss hier der klosternahe Arm des Ardusson. Entweder wurde hier ein Brückenbauwerk oder ein rechts des Ardusson liegendes Gebäude messtechnisch miterfasst, oder es überspannte in der Tat ein Teil des Küchengebäudes den Ardusson, was ja einen gewissen funktionellen Sinn - direkten Zutritt zum Wasserlauf vom Inneren des Gebäudes - machte. Die zwei bereits vorgestellten Kupferstiche des Paraklet, die den letzten und vorletzten Status des Paraklet darstellen, unterstützen diese Deutung: Man erkennt ein jeweils deutlich vorspringendes Segment des Küchengebäudes.

Der relativ genaue Katasterplan, der ja nur noch aufgrund der im Boden verbliebenen Fundamentierung erstellt werden konnte, gibt lediglich die Grundrisse der historischen Klostergebäude (Konvent, Mühle, Gutshof) wieder, nicht jedoch die nach den Bilddarstellungen des 18. Jahrhunderts reichlich vorhandenen Zusatzgebäude - mit Ausnahme eines kleinen Gebäudes in Nordosten hinter den Konvent. Für die davor dargestellte und unharmonisch wirkende Verlängerung des Ostflügels nach Norden - mit einem Fragezeichen gekennzeichnet - gibt es aufgrund der sonstigen Quellen keine Evidenz; vielmehr floss hier der klosternahe Arm des Ardusson. Entweder wurde hier ein Brückenbauwerk oder ein rechts des Ardusson liegendes Gebäude messtechnisch miterfasst, oder es überspannte in der Tat ein Teil des Küchengebäudes den Ardusson, was ja einen gewissen funktionellen Sinn - direkten Zutritt zum Wasserlauf vom Inneren des Gebäudes - machte. Die zwei bereits vorgestellten Kupferstiche des Paraklet, die den letzten und vorletzten Status des Paraklet darstellen, unterstützen diese Deutung: Man erkennt ein jeweils deutlich vorspringendes Segment des Küchengebäudes.

Doch was hat es mit dem kleineren, rot eingekreisten, dahinter stehenden Gebäude auf sich? Möglicherweise handelte es sich hierbei um das Oratorium petit moustier. Diese Theorie wird durch zwei weitere Quellen gestützt:

|

Schon René Louis vermutete, dass auf dem Stich von Picquenot an entsprechender Stelle das Oratorium abgebildet ist (René Louis, Pierre Abélard et l'architecture monastique: L'abbaye du Paraklet au diocèse de Troyes, 1951) |

|

Die nahe Lage am Ardusson wurde auch durch ein Gemälde wiedergegeben, das der französische Landschaftsmaler Lazare Bruandet nach der Zerstörung der Kapelle angefertigt hatte. Es existiert ein farbkolorierter Kupferstich von Picquenot, der nach diesem Gemälde angefertigt wurde und das Oratorium in unmittelbarer Nähe zum Schilfgürtel des Ardusson zeigt. Das Motiv ist bei C. Charrier beschrieben. |

Ein anderer Entwurf von Bruandet zeigt uns die Ruinen von Abaelards Oratorium: Am Ufer des Ardusson, unter den Büscheln von Schilf, die von Wind und Wasser niedergedrückt werden, ein Stück alte Mauer in Form eines Dreiecks - zweigeteilt durch eine Art Pfeiler und unregelmäßig durchbrochen durch kleine Rundbogenfenster - ragt in den Himmel...

Charlotte Charrier, Heloïse dans l'histoire et dans la légende, Paris, 1933

Bei aller künstlerischen Freiheit Picquenots - Lazare Bruandet, der die Vorlage lieferte, hatte den Paraklet relativ detailgetreu dargestellt. Beides ist aus anderer Darstellung bereits hinlänglich bekannt.

Bei aller künstlerischen Freiheit Picquenots - Lazare Bruandet, der die Vorlage lieferte, hatte den Paraklet relativ detailgetreu dargestellt. Beides ist aus anderer Darstellung bereits hinlänglich bekannt.

Demnach hätte Abaelards erstes Oratorium nordöstlich des Konventhauses, relativ nahe am Ardusson, gestanden. Leider lässt sich diese Hypothese ohne weitere Nachforschungen ebenfalls nicht verifizieren. Nach beendigung der Abbrucharbeiten blieb vom petit moustier keine Spur oberhalb des Geländeniveaus mehr übrig. Es existiert unseres Wissens auch kein Augenzeugenbericht. Allerdings zeigt eine Planskizze des Paraklet von 1867 an entsprechender Stelle noch eine halbkreisförmige bauliche Struktur, deren damalige Funktion noch nicht ermittelt werden konnte. Handelte es sich um eine Art Exedra? Sollte es sich um eine Baumaßnahme nach der Revolution gehandelt haben, müsste man annehmen, dass wegen des morastigen Geländes die Fundamentierungen des ehemaligen petit moustier benutzt worden sind (siehe Einkreisung links). Bei einer eigenen Inspektion waren im betreffenden Abschnitt des Parkareals keinerlei Bauteile oder Mauerreste mehr auszumachen.

Die Abteikirche

Der Schmuck des Gotteshauses soll das Notwendige, nicht das Überflüssige enthalten, mehr sauber als kostbar sein. Nichts in ihm soll aus Gold oder Silber gefertigt sein, außer ein silberner Kelch oder auch mehrere, wenn es nötig ist... Keine Bildhauerarbeiten sollen im Gotteshaus sein. Nur ein hölzernes Kreuz soll am Altar errichtet werden, worauf - nichts soll daran hindern - das Bild des Erlösers gemalt werden kann, wenn man will.

Abaelard, Brief 8, Regel für die Nonnen des Paraklet

Grab 1 und 2 im Chor der Priester, in Richtung den Heiligen Geist

Totenbuch des Paraklet

Auch wenn die Angaben Abaelards in der Historia Calamitatum es nicht expressis verbis wiedergeben, so ist es nicht ganz auszuschließen, dass Abaelards zweites, aus Steinen und Holz errichtetes Oratorium der Dreifaltigkeit, das er selbst Paraklet nannte, schon von Heloïsa in die neue, größere Abteikirche integriert worden war. In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts umfasste der Konvent kurzfristig bis zu 60 Nonnen, die bei den Gottesdiensten alle im Chor der Kirche untergebracht werden mussten. Dies lässt ein wenig auf den Raumbedarf der damaligen Kirche rückschließen.

Um 1340 war eine erste Renovierung fällig. Im Jahre 1342 spendete die Königin Jeanne d'Evreux, die Gattin König Karls, eine beträchtliche Summe, unter anderem zur Ausstattung der Kirche:

Frau Königin Johanna von Evreux, einst Gattin des Königs Karl, König von Frankreich und Navarra, hat hier 60 Pfund gespendet... um... für die Reparatur, Unterhaltung und Restaurierung der hiesigen Kirche zu dienen... 1342

Totenbuch des Paraklet

...sie hat dieselben Gebeine begraben oder bestatten lassen, getrennt, an zwei Stellen des Chores der anfangs genannten Kirche des Paraklet, freilich die Gebeine des genannten Gründers an der rechten Seite und die Gebeine der verstorbenen ersten Äbtissin an der linken Seite, an der Stelle, wo man von besagtem Chor an den Hauptaltar derselben Kirche herantrat.

aus Charlotte Charrier, Heloïse dans l'histoire et dans la légende, Paris, 1933

Die von Pajol gefundene Krypta lag ziemlich eindeutig außerhalb des Chores; sie ist mit der Begräbnisstätte von 1497 nicht identisch (siehe oben).

Die von Pajol gefundene Krypta lag ziemlich eindeutig außerhalb des Chores; sie ist mit der Begräbnisstätte von 1497 nicht identisch (siehe oben).

Über 100 Jahre ist dann der Überlieferungsfaden in Bezug auf die Abteikirche unterbrochen. Die Federzeichnung von 1548 ist nicht sehr realistisch. Sie zeigt eine stereotype, simplifizierte Darstellung der Gebäude - im Vergleich zum Nachbarort Saint-Aubin. Außerdem ist in keiner Weise die sich nördlich der Kirche anschließende Klosteranlage erkennbar. Vielmehr erscheint der unrealistisch in der gesamten Länge begradigte Ardusson direkt am Kirchbau vorbei zu fließen. Die Kirche ist als einfachen Längsbau, mit einem zentralen Glockenturm und spitzer Turmhaube, auf der der Wetterhahn thront, dargestellt. Die überlieferten Seitenportale sind nicht dargestellt. Immerhin ist die hohe Turmhaube überliefert. Sie soll zwölf Klafter hoch gewesen sein.

Falls die Kirche damals über ein Querschiff verfügt haben sollte, so war es sicher nur sehr kurz. Das große Gitter lag vor, nicht hinter der Zentralvierung und trennte den Nonnenchor mit der Dreifaltigkeitskapelle vom gemeinen Kirchenraum ab. Lage und Situation des im Totenbuch genannten cuer de prestres, d.h. Chor der Priester, ist unklar. Hier war die Begräbnisstätte mehrerer Äbtissinnen, außerdem der Beichtstuhl. Die anderen Äbtissinnen - außer Heloïse - waren im Nonnenchor begraben: en cuer. Dem Totenbuch der Abtei entnehmen wir weitere interessante Details: In der Kirche gab es - schon seit dem 14. Jahrhundert, im linken Seitenschiff, am Zugang zum Chor - auch eine chapelle de Nostre Dame, auch chapelle de la vierge genannt. Hier lag der Eingang zum Kloster: dou moustier: Vermutlich im rechten Seitenschiff existierte ein Portal und ein Altar des Heiligen Johannes: l'autel de saint Jehan enprès la darreniere tombe dever la porte und en dehors, nach draußen, an anderer Stelle. Die Kapelle des Heiligen Geistes ist im Totenbuch des Paraklet nur zweimal erwähnt, allerdings in Bezug auf sehr frühe Begräbnisse im 12. Jahrhundert: devers le Saint Esperit, Richtung Heiliger Geist. Später wird noch aufzuzeigen sein, dass die Kapelle in der Mitte der Abteikirche lag.

Die Verehrung der Kultstätte - der zweiten Grablegen von Heloïsa und Abaelard - überdauerte die Jahrhunderte. Folgende Quelle von 1616 weist deutlich darauf hin:

Man besucht heute beider gemeinsam geweihtes Grab im Oratorium des Paraklet, und feiert jährlich den Todestag mit einer Totenfeier, und zwar zur Erinnerung an den Meister am 21. April - er wurde 63 Jahre alt - und zur Erinnerung an die Äbtissin und frommsten Mutter am 16. Mai.

François Amboise, Apologetica Praefatio, 1616

Heute, am 15. März 1621, wurden die Leichname des Meisters Abaelard und Heloïsas überführt. Sie wurden jeweils von der rechten und von der linken Seite des großen Gitters herausgehoben, um in ein Beinhaus unter dem Hauptaltar überführt zu werden...

Totenbuch des Paraklet latin MS Troyes Bibl. Mun. 2450